CarHab : connaître et cartographier la végétation du Massif central à l'échelle des grands paysages…

Comment sont réparties les plantes et les végétations sauvages dans les paysages ? Quelle flore caractérise chaque petite région naturelle ou terroir ? Où se trouvent les végétations à fort enjeu de conservation ? Quelles végétations protéger en priorité ? Quelles essences forestières ou quels types de cultures peut-on privilégier sur chaque territoire ?...

Autant de questions auxquelles les scientifiques pourront peut-être trouver des éléments de réponse grâce à CarHab, un programme de modélisation cartographique nationale des habitats naturels et semi-naturels pour les écosystèmes terrestres de métropole et d'Outre-mer, auquel le CBN Massif central contribue depuis près de 15 ans…

Un outil innovant pour cartographier les habitats naturels et les végétations d’aujourd’hui et de demain…

Un habitat naturel ou semi-naturel est un milieu qui réunit les conditions physiques et biologiques nécessaires à l’existence d’une espèce animale ou végétale (ou d’un groupe d’espèces) : un marais de roseaux, une forêt de hêtre, une lande de bruyère… Leur cartographie précise constitue un enjeu fort de protection de la biodiversité. Mais pour être tout à fait exacte, la réalisation de cette cartographie demanderait un temps, et des moyens de prospection et d’analyse totalement incompatibles avec les besoins d’avoir rapidement une représentation de la végétation au regard des enjeux actuels (érosion de la biodiversité, changement climatique, artificialisation des terres...). Le programme CarHab vise justement à répondre à ces besoins en proposant une modélisation à court terme de la cartographie des habitats terrestres de France à l'échelle du 1:25 000e.

15 années de recherche et d’expérimentation

Démarré en 2011, le programme de cartographie nationale des habitats naturels et semi-naturels (CarHab) s’achèvera en 2026 et constituera un outil de référence majeur pour la mise en œuvre, en France, de la Stratégie nationale pour la biodiversité 2030 et du Règlement européen de restauration de la nature. Près de 15 années auront été ainsi nécessaires pour aboutir à la diffusion progressive de cette cartographie nationale…

Fédérant les compétences d'un important réseau d’experts et d’établissements scientifiques et techniques (Ministère en charge de l’écologie, Office français de la biodiversité, PatriNat, Institut national de l'information géographique et forestière, EVS UMR 5600 Université Jean Monnet Saint-Etienne, CEREMA, BRGM…), ce projet a également fortement mobilisé les Conservatoires botaniques nationaux (CBN) à travers leur expertise phytosociologique et surtout, l’utilisation de leurs bases de données sur la flore sauvage.

Entre 2012 et 2018 (phase 1), les experts ont dû s’accorder sur les principes méthodologiques et tester leurs applications sur le terrain. Leur souhait était de pouvoir modéliser et représenter, à travers un seul et même outil cartographique, les séries de végétations qui sont conditionnées par des paramètres écologiques homogènes (sols, climats, reliefs), mais aussi la physionomie des végétations réellement observée à ce jour, et enfin les habitats naturels et semi-naturels selon les différentes typologies habituellement utilisées par les experts…

Pour y parvenir, les premiers travaux expérimentaux se sont appuyés sur les concepts de la "phytosociologie paysagère". Cette discipline étudie et décrit les grands ensembles de végétations qui composent chaque paysage d'un territoire ou secteur homogène, en s'intéressant à leur organisation géographique, aux conditions écologiques qui les façonnent (sol, climat, relief...), et surtout à leur trajectoire dynamique : une prairie, par exemple, en l’absence de gestion, va évoluer vers un ourlet, puis vers un fourré et enfin vers une forêt. Le grand défi posé par le programme CarHab consistait donc, à l’aide de la phytosociologie, à cartographier la végétation existante selon les conditions écologiques (sol, climat, relief...) propres à chaque territoire mais aussi celle pouvant s'exprimer à la faveur de l'évolution naturelle des écosystèmes ou consécutivement aux activités humaines. Autrement dit, il s'agissait ici autant de s'intéresser à la végétation qu'il est possible d'observer aujourd'hui, que de prédire celle de demain si l'activité humaine (agricole, sylvicole...) venait à changer !

Une modélisation permise grâce aux apports de l’IA et des données botaniques des CBN

Pendant près d’une petite dizaine d’années, les chercheurs du laboratoire EVS ISTHME (Université Jean-Monnet de Saint-Étienne) et les experts de l’IGN ont travaillé à l'élaboration de « fonds cartographiques » en modélisant les paramètres écologiques (géologie, climat, relief...) et les différentes physionomies des végétations (surface minérale, pelouse, prairie, lande, forêt…) selon les photographies aériennes et images satellitaires. De leur côté, les botanistes se sont attachées à inventorier et caractériser les végétations des territoires, et appréhender leur dynamique pour mieux prédire leur évolution dans le temps : ces données botaniques ont permis d’entraîner les algorithmes et corriger leurs calculs selon les modélisations obtenues.

Ces allers-retours entre vision théorique de la végétation des territoires et vérification concrète sur le terrain ont permis d’aboutir à des premiers résultats encourageants. Dans le Massif central, la cartographie CarHab du Parc naturel régional Livradois-Forez (282 700 ha) réalisée de 2013 à 2018 par le CBN a constitué une des premières réalisations cartographiques CarHab au niveau national . Cette cartographie ainsi que celle du PNR du Pilat (75 247 ha), en 2020, ont confirmé la possibilité de transposer certains concepts de la symphytosociologie paysagère en produits cartographiques finalisés. Toutefois, ces travaux ont également rapidement montré leurs limites en termes de moyens humains et financiers pour arriver au résultat escompté.

Un outil cartographique pluridimensionnel

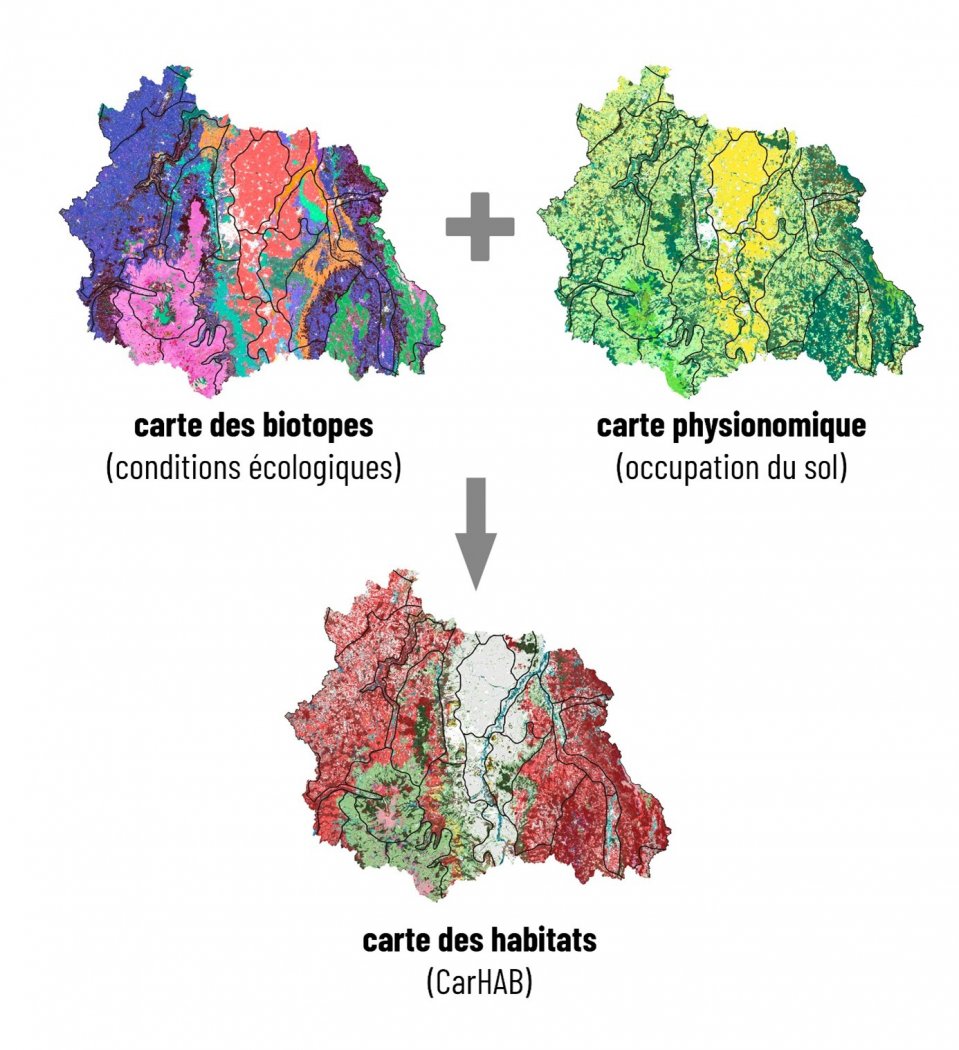

En 2019, à la suite de ces premières productions, les experts ont travaillé à une nouvelle phase du programme en visant, cette fois-ci, une application à l’échelle de chaque département français et en abandonnant la vision dynamique des végétations offertes par la symphytosociologie paysagère. Seules la cartographie des biotopes (contextes écologiques) et la cartographie de la physionomie des végétations sont désormais croisées pour produire la cartographie des habitats. Pour parvenir à couvrir l’ensemble du territoire national en quelques années, les chercheurs ont « appris » à leurs ordinateurs (machine « learning »), à reconnaître et cartographier les physionomies des végétations et à modéliser les caractères écologiques qui les régissent selon les données disponibles.

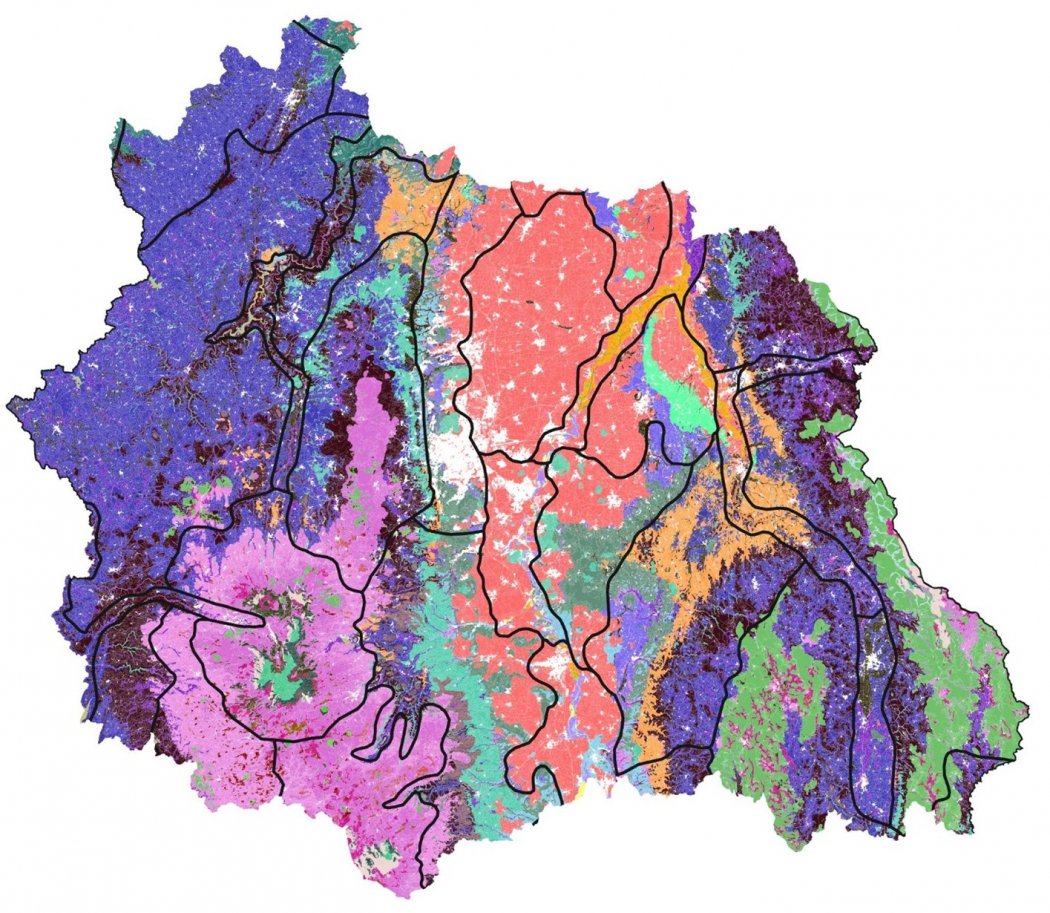

Premier pilier du programme CarHab, la cartographie des biotopes (contextes écologiques) modélise ainsi la répartition spatiale de 8 paramètres écologiques tels que la proximité du littoral, l’étage de végétation, la pluviométrie, la continentalité, les variantes bioclimatiques, l’humidité du sol, l’acidité du sol et la durée d'enneigement. Le croisement de ces variables environnementales qui influent sur la répartition des végétations permet de dresser le portrait écologique de chaque territoire.

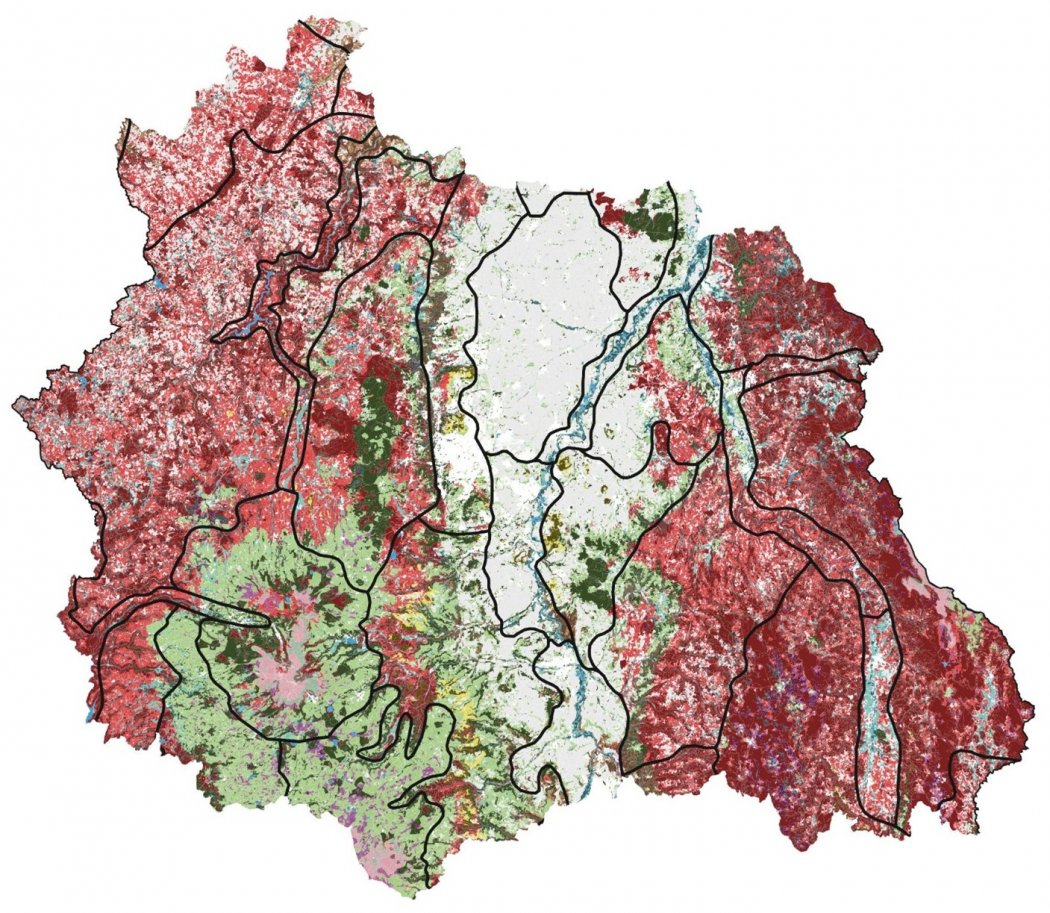

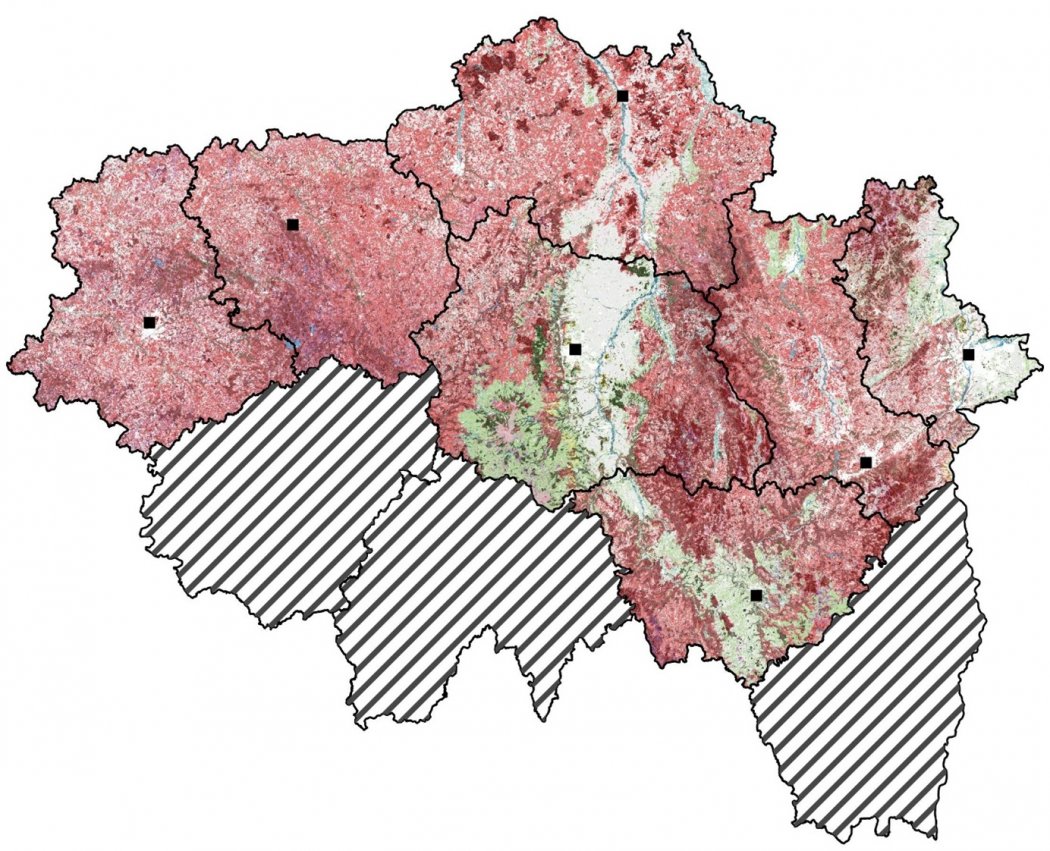

Par exemple, sur la carte des biotopes du département du Puy-de-Dôme, présentée ci-dessous, chaque tache de couleur correspond à une combinaison particulière des paramètres observés ; l’immense tache rose située au sud-ouest du département, autour du Sancy correspond ainsi aux territoires situés à l’étage montagnard sur sols neutres et frais, et soumis à un climat hyperhumide, en situation océanique. Cette carte des compartiments écologiques met en lumière l’extrême diversité du Puy-de-Dôme tant des points de vue climatique (très arrosé à l’ouest et sur les sommets, sec dans la Limagne), géologique (influence du volcanisme et du relief sur l’acidité du sol, zones sédimentaires, etc.), mais aussi certaines similitudes entre certains territoires : les biotopes observés sur les franges occidentales du département, par exemple, semblent similaires à celles observées sur les flancs occidentaux du Livradois et du Forez. Il est également intéressant de voir que les contours des petites régions naturelles (délimitées ici par des traits noirs), jusqu’alors délimitées à dire d’expert, épousent en grande partie les limites écologiques issues de ce travail de cartographie. Il est même permis de penser que ces contours pourraient être retravaillés ou affinés au regard de ces résultats, notamment sur la partie orientale du Puy-de-Dôme.

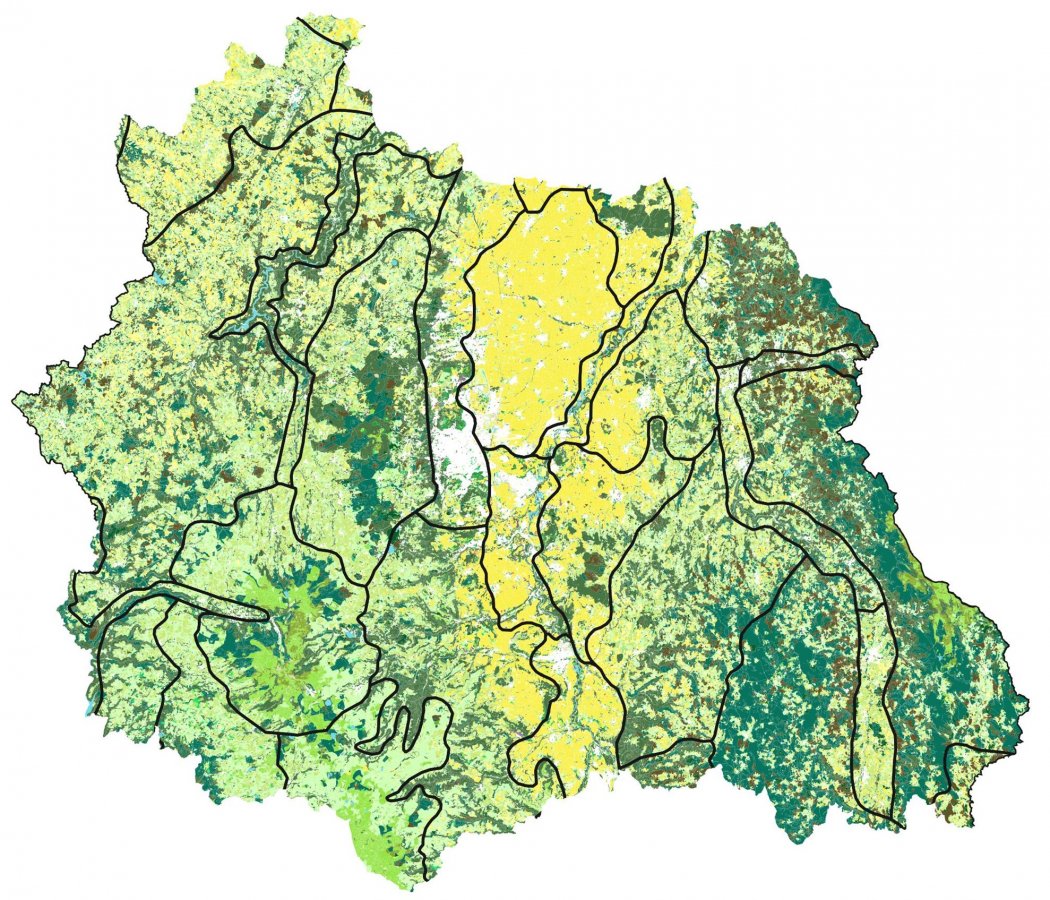

Second pilier de CarHab, la cartographie de la physionomie de la végétation correspond, quant à elle à, à une « photographie » des stades de développement de la végétation observés à un instant donné. Issue de variables calculées à partir d'images satellites et de nombreuses autres données, cette cartographie modélise, à travers 26 classes de physionomies, l’aspect actuel de la végétation (pelouses, prairies, fourrés, forêts, etc.).

Dans le Puy-de-Dôme, cette cartographie met en lumière, par exemple, l’importance des cultures dans la Limagne, des pelouses et des landes sur les sommets des principales montagnes, des plantations forestières sur le Livradois et le Forez, et des prairies pâturées ou fauchées sur les « pays coupés ».

L’objectif du programme CarHab est de cumuler ces deux visions en une seule couche cartographique, représentant les habitats. À chaque tache de couleur correspond ainsi une physionomie et un biotope particuliers.

La carte du Puy-de-Dôme, élaborée dans le cadre de cette deuxième version du programme CarHab, met ainsi en évidence, autour du Sancy, les prairies pâturées de l'étage montagnard, sous ombroclimat humide, en situation océanique, sur sol neutre et mésique (en vert clair), ou encore sur le Forez et le Livradois, les plantations forestières de l'étage collinéen, sous ombroclimat humide, en situation océanique, sur sol très acide et mésique (en rouge foncé).

Les habitats modélisés à travers cette représentation cartographique peuvent être traduits selon deux autres typologies (habitats d’intérêt communautaire ou EUNIS) tandis que les données brutes peuvent être réanalysées, en second temps, pour correspondre à d’autres usages et typologies (séries de végétation par exemple).

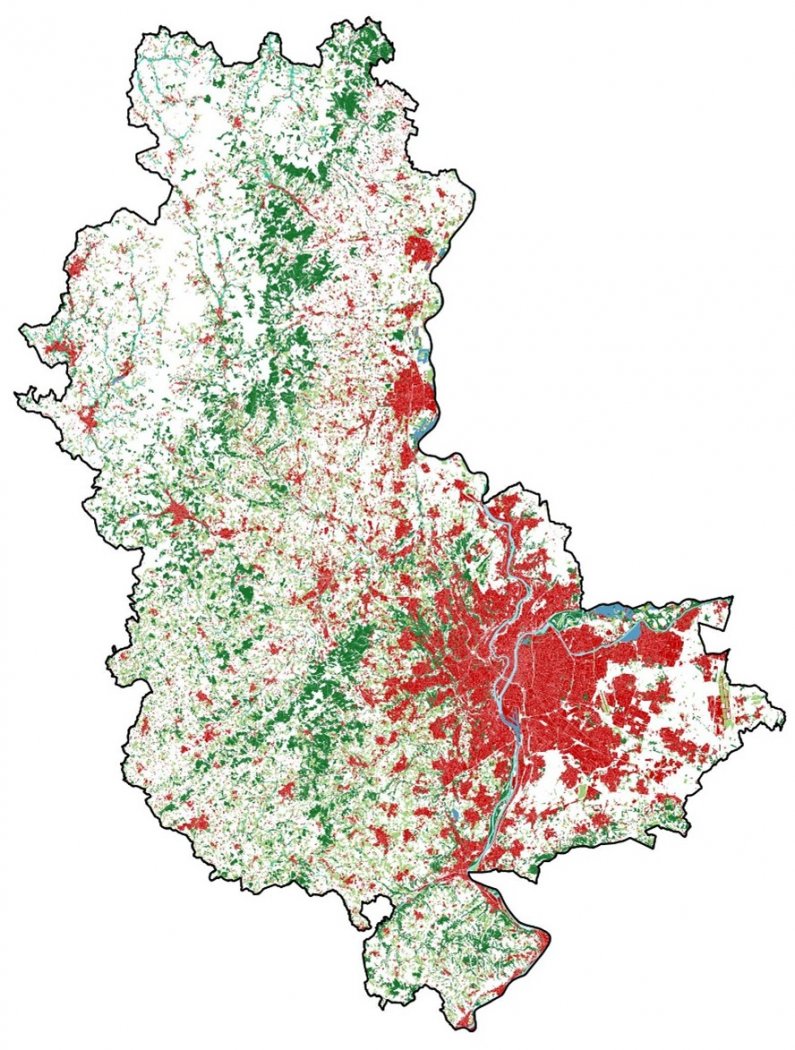

La cartographie suivante représente les habitats d’intérêt communautaire observés sur le département du Rhône (en vert), c’est-à-dire les habitats pour lesquels la France porte une responsabilité forte quant à leur préservation à l’échelle européenne. En croisant ces informations avec les zones urbaines et artificialisées révélées par la carte de la physionomie des végétations, il est possible de délimiter les zones de friction où de forts enjeux de conservation peuvent apparaître (forêts alluviales le long du Rhône, pelouses et bois thermophiles sur les monts d’Or et les monts du Lyonnais, etc.).

Une nouvelle vision de la végétation naturelle française dévoilée jusqu’en 2026…

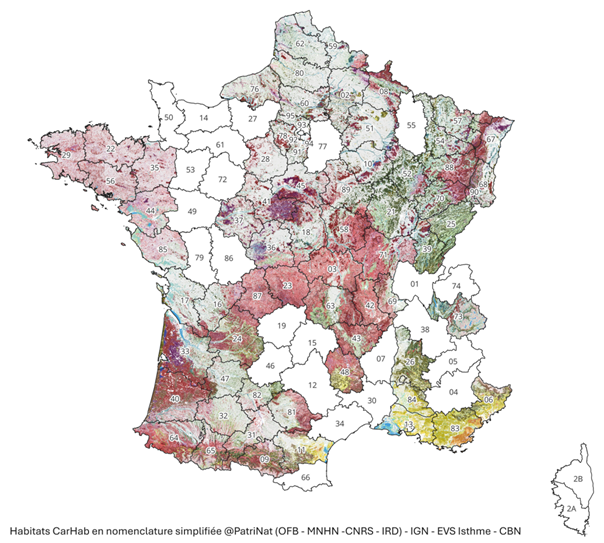

Grâce au développement de l'intelligence artificielle et notamment ses traitements algorithmiques, les cartographies départementales des habitats naturels et semi-naturels ont pu être progressivement mises à disposition sur le portail CarHab de l’INPN. Après les cartes de 44 départements mises à disposition en 2023 et 2024, celles de 26 départements supplémentaires ont été publiées en 2025. Une nouvelle région complète s'ajoute à la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val de Loire et les Hauts-de-France : la Bretagne. À ce jour, les trois quarts de la France métropolitaine font l’objet d’une modélisation cartographique des habitats naturels et semi-naturels.

La publication des cartes des différents départements du territoire d’agrément du Conservatoire botanique du Massif central s'est également échelonnée au fil de leur réalisation : celles des départements de la Haute-Loire (497 700 ha), du Puy-de-Dôme (797 000 ha), de la Loire (478 100 ha) ont été rendues publiques en 2024 ; celles des départements de l’Allier (734 000 ha), de la Creuse (556 500 ha), de la Haute-Vienne (552 000 ha) et du Rhône (324 900 ha) ont été publiées en juin 2025.

En 2026, avec celles de l’Ardèche (552 900 ha), du Cantal (572 600 ha) et de la Corrèze (585 700 ha), le CBN Massif central disposera d’une couverture complète de son territoire d’agrément. Mais outre le résultat cartographique visible sur l’application Géoportail de l’IGN et le viewer de l’INPN, c’est tout un corpus de données écologiques qui aussi mis à disposition. Ces données ouvrent le champ à de nouvelles manières d’aborder l’aménagement du territoire en lien avec les enjeux de connaissance, de préservation et de valorisation du patrimoine végétal sauvage…

Concrètement, à quoi pourraient servir les données CarHab ?

Homogènes sur l’ensemble de la France, les données ainsi mises à dispositions constituent désormais une aide précieuse pour améliorer la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire et pour répondre à certaines problématiques écologiques ou scientifiques nationales, régionales voire locales. Citons quelques utilisations possibles :

- Préparation de cartes de prospection pour la réalisation d’inventaires naturalistes ; modélisation de la répartition d’une espèce en fonction des habitats et végétations favorables, notamment pour les espèces et groupes d’espèces relativement difficiles à observer (champignons, lichens, mousses, animaux nocturnes ou sensibles au dérangement, etc.) ;

- Adaptation des cultures et plantations aux conditions écologiques des territoires actuelles et à venir (changement climatique) ;

- Modélisation des connectivités écologiques et meilleure visualisation des trames (dispositif TVB) selon les compartiments écologiques observés ;

- Anticipation des impacts du dérèglement climatique ou de l’évolution de pratiques humaines sur les habitats naturels ;

- Analyse de la représentativité des habitats naturels sur un territoire (choix des types de végétations et d’habitats à restaurer ou à préserver) ;

- Cartographie des espaces à forts enjeux de conservation (SAP) et des espaces à soustraire de l’artificialisation des terres ;

- Estimation de services écosystémiques d’un territoire ;

- Estimation du risque incendie en lien avec les habitats naturels et les végétations observées ou modélisées ;

- Analyse des enjeux santé-environnement (allergies au pollen, espèces exotiques…)

- Amélioration des modèles de prévision météorologique selon les végétations observées (micro- / macroclimat) ;

- Études d’impacts de grands projets d’aménagement du territoire (pré localisation de site de compensation, mesures d’évitement, etc.). ;

- Compréhension du découpage géographique des petites régions naturelles et terroirs

- …

Toutefois, ces données affichent certaines limites et il est important de rappeler à l’utilisateur qu’elles sont issues de modélisation à l’échelle du 1/25 000ème et peuvent parfois ne pas correspondre à ce qui est réellement observé sur le terrain. Ainsi, il n’est pas possible par exemple d’utiliser CarHab pour élaborer une cartographie d’habitats d’un site (Natura 2000, ENS, APPB, réserves naturelles…) sans étude complémentaire.

Ces données peuvent en revanche être utilisées pour élaborer une pré-cartographie utile aux prospections de terrain ou servir de support à la réflexion pour définir les limites d’un site naturel. Toute analyse fine au niveau parcellaire, utilisant les données CarHab, nécessite une vérification sur le terrain.

Un nouvel outil pour le CBN Massif central et ses partenaires

Placé au cœur de sa stratégie 2025-2035, CarHab constitue un formidable outil pour la mise en œuvre des actions du CBN Massif central. Ce dernier compte bien utiliser ces données pour améliorer l’efficience des opérations de restauration écologique des végétations ou de réintroduction d’espèces végétales ou pour cartographier certains habitats remarquables tels que les zones humides. Mais au-delà des réponses apportées à ses propres besoins, le CBN Massif central compte bien accompagner ses partenaires pour faciliter la prise en main des données CarHab disponibles sur les dix départements de son territoire d’agrément. Grâce à CarHab, les écologues du CBN peuvent désormais apporter un éclairage singulier auprès des éleveurs et sylviculteurs du Massif central pour adapter leurs productions aux conséquences du changement climatique en s’appuyant sur les solutions fondées sur la nature…

Avec CarHab, c’est une nouvelle page de l’aménagement du territoire qui s’ouvre…

Pour aller plus loin :

- Genèse et mise en œuvre du programme CarHab : site du Ministère en charge de l’écologie, site de l’INPN et site de la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux ;

- Visualisateur cartographique (grand public) : Géoportail ;

- Données cartographiques en open source, en téléchargement sur le site de l’INPN ;

- Visualisateur cartographique (expert) : viewer CarHab INPN.